国別医療費比較

国別の医療費の比較です。

日本は世界的にみても、医療費が格安の国です。

しかも外国籍でも日本に住居があれば医療費安く済みます。

問題はこの安さを誰がどうやって負担しているか?

もちろん、皆さんの保険費用がその原資ですが、国庫からも補填されます。

つまりは税金ですよね。

消費税が社会補償の原資に・・とか言ってますが、本当か?と思ってる人が多いのも事実。

社会保障費が高いから医療費削減、社会保障費削減・・・

いや、一番考えなきゃいけないのは、国民の健康を維持するために、どのような医療や社会保障が必要で、そのためにはいくら必要・・という試算を提示することでしょ?

初めに減額ありき・・はおかしいでしょ。

必要な医療費を算出して、そのためにどのように医療を構築していくのか?

そういう議論が国会で行われているのを聞いたことが無いんですけど・・・・

他政党や議員の挙げ足取りばかりが話し合われて、選挙の時だけ地元に対して元気良い・・・

選挙の時だけ良いことを喧伝する。

そういう人達に日本の舵取りをさせ続けてて良いんでしょうかね?

選挙権を持っている人達が、ちゃんと選挙に行くことが第一ですが・・・

各企業も、自分の社員で選挙に行かなかった人を減給する・・くらいのことを行っても良いんじゃ無いでしょうかね?

賃上げしてんだし・・・

このまま社会保障費が減らされていけば、いずれ日本の医療保険は破綻します(もう破綻している・・と言っている人も多数います)。

そうすると、日本の医療費はアメリカ並みになるかも・・・

生命保険会社がその保険内容で医療費まで補償するって感じですね。

生命保険に入ってないと自費です。

みなさん、真剣に考えないと、将来困ることになるかも・・・ですよ。

梅雨が来てくれました!

6月第2週・・・太平洋側を中心に梅雨前線がかかり梅雨入りだそうです。

近年の異常気象ではっきりした梅雨が無い年があったり、気象庁の発表でも、「梅雨が明けていたと思われる」みたいな年があったりで・・・

久しぶりに「梅雨来た〜!!」って感じですかね。

これで豊作になって米不足が解消してくれれば良いのですが・・

少し気になるのは、今年もペルー沖の海面温度は低く、こちら側は高め・・いわゆるラニーニャに近い形だそうで・・・

そろそろ政府もこの異常気象に本気で対応してくれないと困りますね。

利権が絡まないと動かない政治家が多くて・・・

我々、国民ももう少し地球のこと、環境のことを考えなければいけないのでしょうね。

温暖化ガスを分解する技術を開発するような会社出てきませんかね?

「それクボタがやる!」

みたいな企業無いかな〜

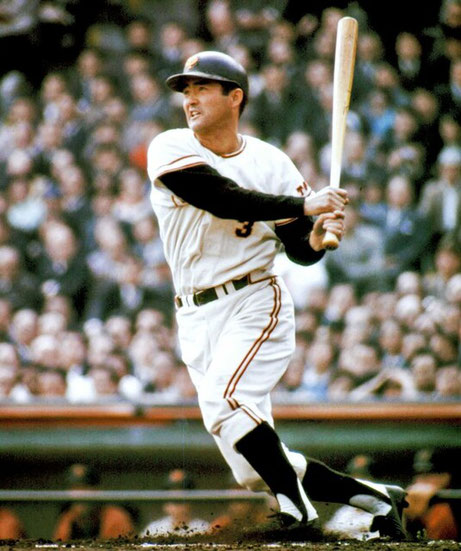

長嶋茂雄という存在

長嶋茂雄さんがお亡くなりになりました。

一つの時代が終わったな・・という感じです。

昭和を代表する人でした。

巨人、大鵬、卵焼き・・と言う語が流行しました。

昭和40年代に子供に人気のあった物です。

巨人=V9、ONでした。

1番センター 柴田

2番レフト 高田

3番ファースト 王

4番サード 長嶋

5番ライト 末次

6番ショート 黒江

7番セカンド 土井

8番キャッチャー 森

9番ピッチャー 堀内

50年が経過してもまだ覚えています。

院長も小学生時代は背番号3のユニフォームを着て、仲間で野球をしました。

あの頃は、1番、3番、18番が人気あったな・・・同じチームなのに18番2人いたし・・・・

無類の勝負強さを誇っていました。

記録的には王さんの方が優れているのに、人々の記憶には長嶋さんの方が強く刻まれていました。

「ここで打ってくれ!!」とファンが願うとき、必ず打ってくれました。

打てないときもファンが喜ぶような姿を見せてくれました。

三振の時にヘルメットが脱げ落ちる・・・わざと大きめのヘルメットを着用していたらしいです。

チャンスの場面で敬遠されるとき、バットを逆さに持って構えました。

簡単なサードゴロをさばくときも格好良くさばきました。

高度成長期の日本人の心を支えてくれた人でした。

今の大谷翔平みたいなもんですね。。。。

長嶋さん、お疲れ様でした。

あなたは院長にとっても永遠に英雄です。

安らかにお眠り下さい。。。